1. はじめに

ダルビッシュ有水基金では、これまでに計17件のプロジェクトを完了いたしました。どのプロジェクトも完了時には対象地域の水問題が改善されたという成果が得られました。事後調査は、こうしたプロジェクトの完了から数年経過してから実施前からの水問題が改善されてきた状況や、住民がプロジェクトによってどのように変化をしたか等を把握して、今後のプロジェクト実施に役立てることを目的としています。今回の対象プロジェクトは第15号(ネパール)で、プロジェクト実施団体の協力を得られ実施しました。

2.第15号プロジェクト(ネパール)に関する事後調査

2.1プロジェクト概要

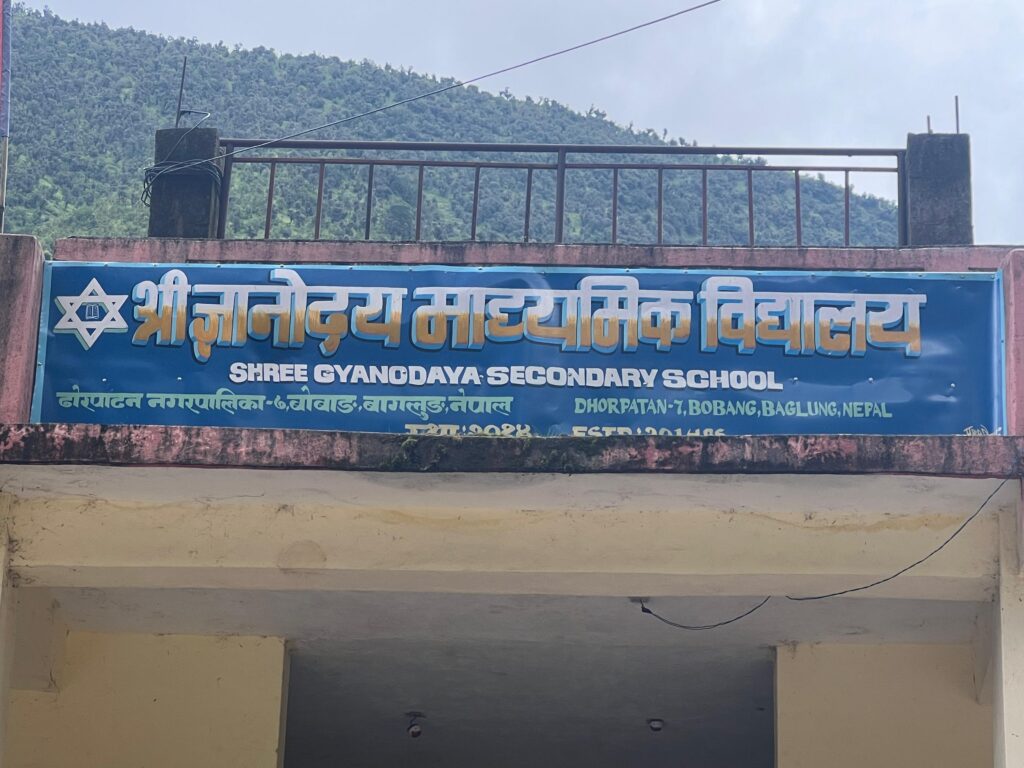

1)プロジェクト名 : ギャノダヤ中学校における水と衛生促進プロジェクト

- 実施団体: NEWAH(Nepal Water for Health)https://newah.org.np

- 実施期間: 2022年1月~12月

- 実施場所: ネパール ガンダキ州 バグルング郡 ドルパタン自治体 第7区 ボバン村 ギャノダヤ中学校

- 受益者数: 838人(男子生徒376人、女子生徒445人、教員17人)

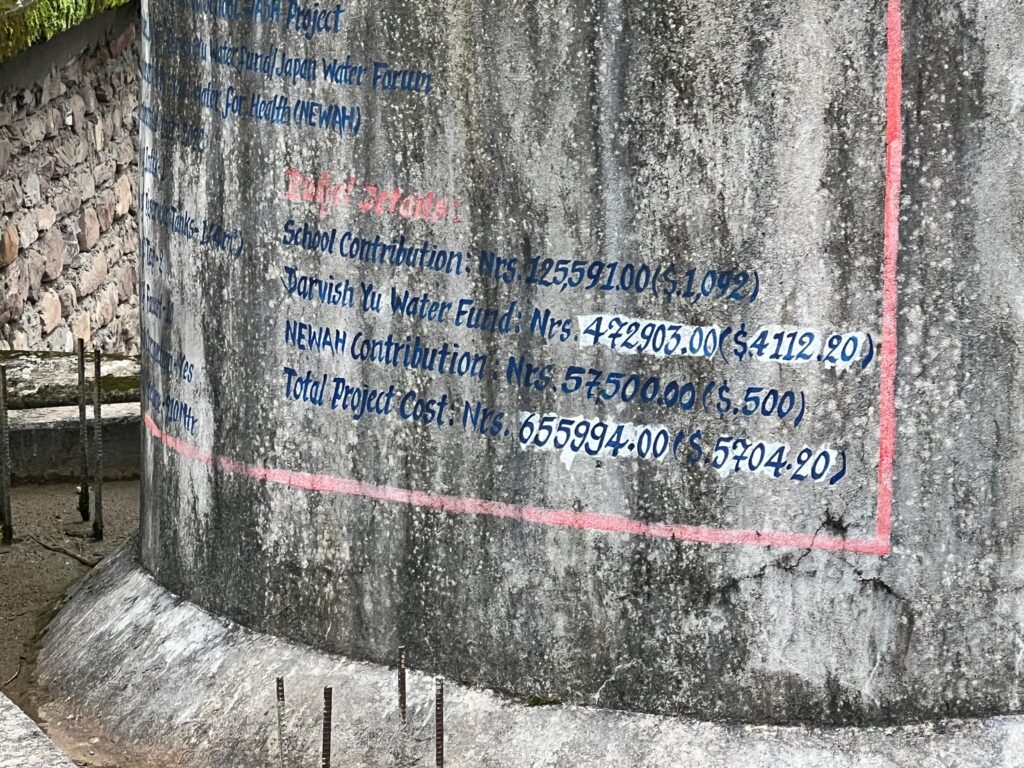

- 費用: 5,138USD

(うち4,112.2USDをダルビッシュ有水基金支援)

2)プロジェクト実施前の課題

- ギュノダヤ中学校は1957年に建設されたボバン村で最も古い中学校のうちの1校。既存の水設備は使用できていなかった。

- 長い間水不足に悩まされ、トイレも使用できなかった。

- 水不足のために手洗い等の衛生習慣を持てず、水系感染症が頻繁に発症していた

- 生徒たちは、水飲みに近くの小川に行ったり自宅に戻ったりして、授業欠席の原因となっていた

3)プロジェクト実施事項

- 取水設備の建設(約1km離れた湧水)

- 給水管路と貯水槽の設置

- 手洗い場2カ所の建設およびトイレへの給水管接続

- 生徒、学校衛生(WASH)委員会、住民への衛生教育

- 設備管理者を任命、技術研修受講

4)プロジェクト成果

- ギャノダヤ中学校の水アクセス及び衛生状況の改善

- 生徒の水系感染症削減

- 生徒の授業参加率改善

- 生徒、教員及び地域住民の衛生習慣向上

5)プロジェクトの様子

既存の水栓は使用できなかった

住民参加による給水管路布設

完成した取水設備

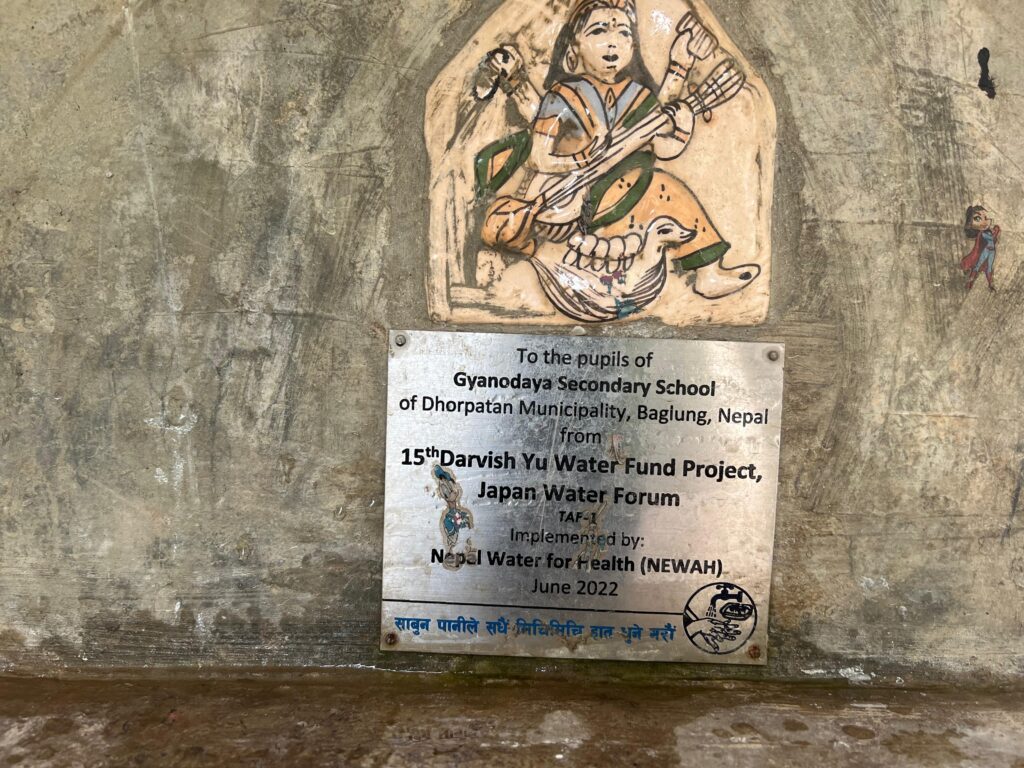

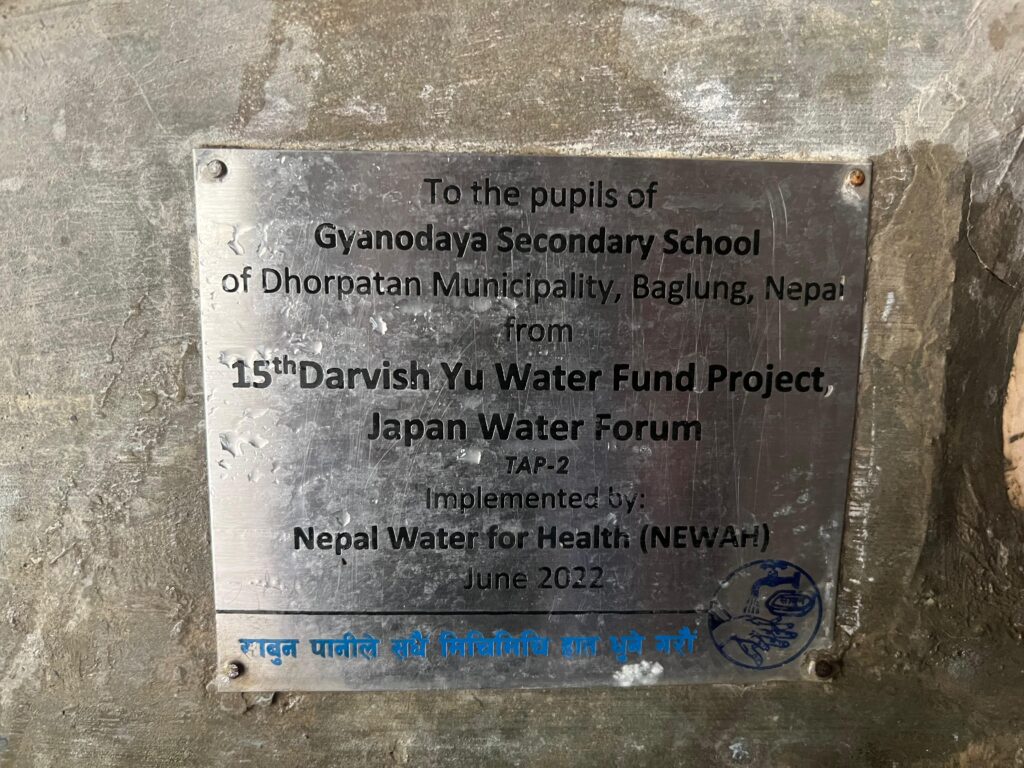

貯水槽(4m3)、プロジェクト名表示

清浄な水が出る手洗い

給水設備がついたトイレ

2.2事後調査結果

報告者: Mr. Binod Koirala(Planning, Monitoring and Reporting Officer)

訪問日: 2025年8月18-19日

1)施設の状況

- 取水設備は正常に機能、良好な状態で貯水槽へ効果的な水供給をしていた。

水量は年間を通じて十分で、安全柵は良好な状態だったが藪が生い茂っていた。 - 校内貯水槽に目立った漏れや損傷はない。塗装による件名表示塗装が、雨水で薄くなっていた。

- 2カ所の手洗い場には各5個の水栓があり、ほぼ正常に作動して十分に給水をしていた。今まで3個の水栓が破損して2個交換済。調査時に1個交換待ちだった。手洗い場の排水は時折詰まるので、定期的な清掃が必要だった。

- トイレへの給水設備は、完全な状態。4個の水栓がすべて機能していた。下記調査写真の他に、小便器部屋(男女別)があり、2個の水栓が機能していた。

- このプロジェクトで交換・新設された施設は、十分な水供給をしていた。

- 聞き取り調査では乾季でも安定した水供給をして、衛生状態や教室清掃の改善に役立っていた。

| 取水設備 | 貯水槽 | 手洗い場 | トイレへの給水設備 | |

| 数量 | 1 | 1 | 2(10水栓) | 1(4水栓) |

| 計画性能 | 有 | 有 | 概ね有 (1水栓機能喪失) | 有 |

| 破損数 | 0 | 0 | 1水栓 | 0 |

| 破損状況 | 無 | 無 | 中 | 無 |

| 破損理由 | 無 | 無 | 物理的損耗 | 無 |

2)維持管理体制

- 学校管理委員会は水栓交換のような軽微な修理を含め、水と衛生施設管理について十分な情報提供と支援を行っていた。学校管理委員会のメンバーは毎月会議を開き、学校を訪れていた。実施団体はプロジェクト完了報告後訪問した際に、適切な運用と維持管理に取り組んでいると確認できた。

- 設備管理者の用務員は、効果的に業務を果たしていた。破損した水栓交換をして、施設を正常に機能させていた。学校で予備部品も管理しており、修理や維持管理に関する十分な知識があった。

- 維持管理費用が発生した場合、学校管理委員会が学校運営予算で施設修理を行っていた。この仕組みは学校の強い主体性を示し、プロジェクト成果持続にとって信頼できる体制となっていた。こうした費用は学校の自己資金で賄っており、地方自治体の資金提供は受けていなかった。

- 2カ所の手洗い場と男子女子トイレの各給水設備は良好に機能して十分な水供給をしていたが、視察時には石けんがなかった。調査したところ生徒数の多さと予算不足によって、トイレの石けん常備は困難と判明した。

- プロジェクト完了時には実施団体が第三者機関である郡保健所(District Health Office)で水質検査を実施して水の安全性を確認したが、それ以降は水質検査を行われていなかった。年に1回できれば雨季に水質検査をするように提言をした。

- 学校の子どもクラブは活発に活動しており、定期的に清掃キャンペーンを行っていた。学校敷地内の定期的な清掃は、生徒が中心となって教師や用務員の指導のもとで行われていた。

- 学校周辺の地域社会では乾季の水不足が続いており、学校は適切で清潔な利用を条件に近隣住民の水栓無償利用を許可していた。

3)プロジェクト実施後の現地での変化

- 生徒の下痢や胃腸系の病気の発生が非常に少なかった。安全な飲料水アクセス、機能的なトイレ、手洗い設備が一体となって衛生促進に寄与したのではないかと実施団体は考えている。

- 生徒たちは今では水飲みを理由に自宅へ帰らなくなり、勉強や学校行事により多くの時間を使っていた。

- 乾季は周辺の15~20世帯が学校給水施設を利用して生活を支えていた。こうした地域住民は、学校の清掃活動に積極的に参加して、当事者・共同責任の意識が高まっていた。

- 生徒たちは手洗い習慣を中心に良い衛生習慣を実践して、家庭に持ち帰り家族の衛生習慣も向上させていた。

- 子どもクラブの衛生研修(年2回)で水系感染症への意識が高まり、個人の衛生習慣が改善された。子どもたちは習慣として手洗いをする利点や、トイレの正しい使い方について理解を深めていた。

- 当プロジェクトで設置した施設は学校が単独所有者として管理しているため、受益者間の紛争や対立は発生していない。

4)利用者の声

(1)Ms. Akriti Budha Magar、14歳、生徒

- 手洗い場の設置後、生活が便利になりました。2カ所の手洗い場には合計10個の蛇口があって、手や顔を洗うのがとても便利になっています。蛇口には高さが低いものと高いものがあり、小さな子どもから大きな子どもまで使いやすくなっています。トイレで使う水も十分に供給されています。

- 遠くまで水を汲みに行かなくて良くなりました。以前は公共水栓まで少し距離を歩かなければなりませんでしたが、現在は学校内で水が利用できるようになり、とても便利になりました。蛇口の設置後、生活が便利になりました。今や学校内で水問題はありません。(訳注:公共水栓まで、学校から徒歩30分かかる)

(2)Mr. Him Bahadur Kayat、48歳、中学校校長先生

- NEWAHに連絡してから約1ヶ月で、学校給水計画を実行できました。プロジェクトの給水設備により、生徒と教師の両方の生活が便利になりました。

- 前は、子どもたちは水を飲むために遠くまで行かなければならず、授業を抜けることもありました。今では、遊んで汚れてから、自分から手や顔を洗うようになりました。学校で水の問題はありません。給水施設は正常に機能しています。

(3)Mr. Nim Bahadur Kayat、50歳、学校管理委員

- この給水施設を建設してくれたNEWAHにとても感謝しています。この給水施設は、小さい子どもから大きい子どもまで誰もが利用でき、生徒たちの生活は便利になりました。

- このプロジェクトの前後で大きな違いがあります。以前は、生徒たちは遠くにある公共水栓まで水を汲みに行き、トイレに水がなかったので代わりに川のそばで用を足していました。しかし今は、トイレに十分な水があり、飲み水の問題もありません。生徒たちは衛生設備と清潔さに満足しています。前は水を飲みに行くという口実で授業を休むこともありましたが、今はその必要もなくなりました。施設が建設されてから、学校で水の問題はなくなりました。

(4)Mr. Him Shankar Bhandari、42歳、設備管理者

- プロジェクトで建設した給水施設に、大きな問題は発生していません。小さな修理は定期的に行われています。これまでに、摩耗や劣化のために水栓を2個交換しました。時々、排水の詰まりが問題になることがあります。

- 学校で施設管理兼事務補助員として、自発的に仕事をしています。水栓交換や簡単な修理は、外の人の助けを借りずに自分でやります。

- 今では校内で清潔な水を飲むことができ、遠くの公共水栓から水を運ぶ必要がなくなりました。それまでは、水汲みに5〜6回も往復していました。

(5)Mr. Dhan Bahadur Adai、52歳、Dhorpatan自治体第7区長

- 3年前に建設された給水施設は、正常に機能しています。生徒たちは遠くまで行かなくてよくなり、水へのアクセスは便利になりました。

- 給水施設ができる前は、生徒たちは公共水栓や湧水の水源に行くか、水を取りに自宅に戻っていました。今ではその時間を節約して、勉強に使うようになりました。現在、学校では水や衛生に関する大きな問題はありません。排水では、時々問題が発生いたします。

5)事後調査の様子

(1)取水設備調査、学校訪問

安全柵に植生が絡まっていた。

(2)学校内施設調査

(3)面談調査

6)その他

2022年にNEWAHが行ったプロジェクト現地訪問では、排水の詰まりを解消する技術支援をした。また、2023年に学校より排水管理用に直径50mm、延長50メートル分の管材要請があり、それに応じてNEWAHは当調査依頼前の2025年7月に適切な支援を行った。

3.まとめ

今回の事後調査では、当基金の支援で設置した給水施設が使用され、学校側によって維持管理や子どもクラブの運営が適切に行われていると確認できました。周辺住民には学校施設で乾季に給水することで、住民側からは清掃活動などの協力を得られていました。実施団体はプロジェクト完了後も継続して学校支援を行っており、当方から依頼したフォローアップ調査にも協力的で良いフィードバックを得られました。引き続き、ダルビッシュ選手をはじめとする皆様のご支援をもとに活動をすすめて参ります。

▼前記事: 2023.1.17ダルビッシュ 有 水基金 第15号プロジェクト(ネパール)を完了しました!▼

https://www.waterforum.jp/news/20214/

▼応援先: ダルビッシュ 有 水基金▼

https://www.waterforum.jp/what-we-do/darvish/

(報告者:プロジェクトマネージャー 鈴木武二郎)