ー 気候行動を加速する ー

開催日時:2025年8月28日 9:00-10:30(ヨーロッパ中央時間)

見逃し配信はこちらからご視聴いただけます(YouTube)【言語:英語】:

セッション概要

NoWNET事務局/日本水フォーラムの朝山由美子氏が、セッションのコーディネーターおよび開会挨拶を務めた。

朝山氏は、NoWNETを欧州とアジアのパートナーをつなぎ、持続可能な水ソリューションと気候レジリエンスの推進を目指す協働プラットフォームとして紹介した。2025年のNoWNETの焦点は、EU水レジリエンス戦略にあり、日本および韓国の「水循環の回復」と「水ガバナンス強化」に関する優先課題とも密接に連動している。セッションでは、欧州(特にオランダ、デンマーク、ポルトガル)、日本、韓国の視点から、政策対話、イノベーション、セクター横断的な連携が、気候行動を加速し、包摂的で強靱な水の未来を築く鍵であることが議論された。

基調講演:EU水レジリエンス戦略

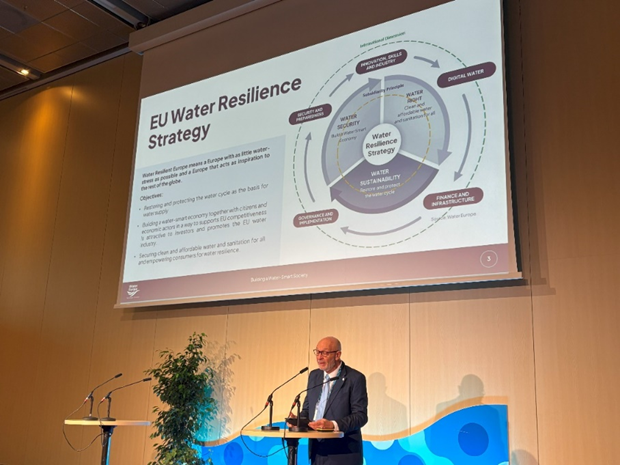

Water Europeの事業運営ディレクター、アンドレア・ルビーニ氏は、EU水レジリエンス戦略の概要と加盟国にとっての意義を説明した。

Water Europeは、欧州委員会により設立されたマルチステークホルダー・プラットフォームであり、水分野の研究・技術革新・政策連携を推進する「欧州における水イノベーションの声」としての役割を担っている。

EU水レジリエンス戦略は、ヨーロッパを持続可能な水管理の世界的リーダーとして位置づけることを目的に、以下の3つの主要目標を掲げている。

- 水循環の回復と保全

- 水に賢い経済と社会の構築

- すべての人への安全で安価な水と衛生の確保

重点分野として、水の安全保障、水を人権として確保すること、そして革新・デジタル化・新たなガバナンスや資金モデルによる持続可能性の推進が挙げられた。主な施策には、水枠組み指令の実施強化、2033年までに取水量10%削減、PFAS汚染の除去、都市下水処理指令の支援が含まれる。

ルビーニ氏は、水と平和、持続可能性の関係性を強調し、水危機と気候危機が密接に結びついていると指摘した。また、欧州投資銀行(EIB)、結束政策、ホライズン・ヨーロッパ、EUグローバル・ゲートウェイなどの資金メカニズムを通じて、7,000万人への水と衛生アクセス拡大を目指す取り組みを紹介した。

最後に、持続可能な「水スマートで強靱なヨーロッパ」を実現するため、SDG17の精神に基づく協働と連携強化を呼びかけた。

EU域外からのフィードバック:日本と韓国

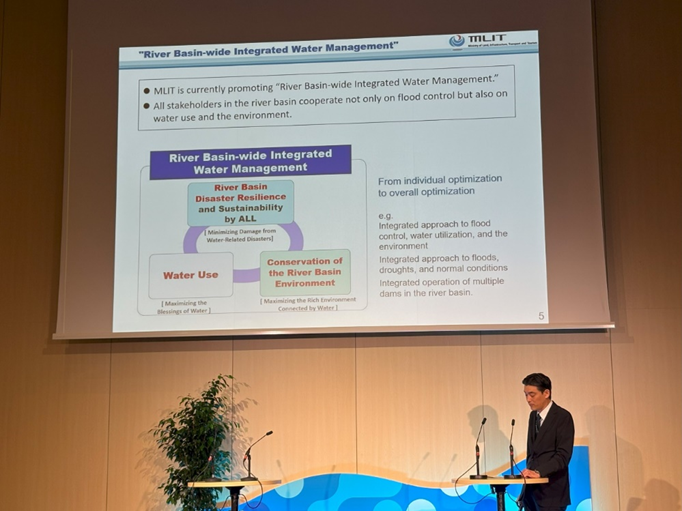

国土交通省 水管理・国土保全局 国際室の根本信室長は、日本が流域単位の統合的な河川管理を通じて、水レジリエンスを高めてきた経験を紹介した。日本では河川法に基づき、一級河川を国が、二級河川を都道府県が管理し、治水・利水・環境保全を統合的に実施している。気候変動による洪水・渇水の激甚化を受け、河川整備計画を改訂し、あらゆる主体が関与する総合的・多層的な防災体制を推進している。現在、日本は流域全体での最適化を目指す「流域治水」へと移行しており、ダムの統合運用、多目的遊水地、省エネ型の水利用など、分野横断的な流域ガバナンスを進めている。これらの経験は、開発途上国が水レジリエンスと統合管理を実現するうえで貴重な知見となる。

韓国水フォーラム副会長のナムクン・ウン博士は、韓国の統合的な水レジリエンスと気候行動の取り組みを紹介し、ガバナンス、効率化、デジタル化、気候適応の進展を強調した。2018年の制度改革により、水量と水質管理を統合し、2020〜2030年国家水管理基本計画を策定。ここでは気候適応、カーボンニュートラリティ、持続的成長の方針が示されている。主な施策として、海水淡水化や再利用による水資源確保、浮体式太陽光を含む再生可能エネルギー利用拡大、インフラの強靱化、AIを活用した洪水管理などが挙げられた。

欧州各国からの意見

オランダ水パートナーシップのリック・エルメンドルプ氏(ディレクター兼理事長)は、EU水レジリエンス戦略が、水管理を気候変動適応、空間計画、自然に基づく解決策(NbS)と結びつける好機を提供し、国を超えた学びの共有を可能にする点を強調した。氏は、韓国や日本の経験を活かしてベストプラクティスや教訓を特定することの重要性を指摘した。また、農業、エネルギー、産業といった分野横断的な連携に加え、現場で実施を担う地方自治体や地域コミュニティの関与が不可欠であると述べた。

さらに、計画を確実に実行に移すためには、明確な資金ルートを設計する必要があるとし、すべての加盟国で適用可能な「レジリエンス」の定義や、その評価を支える測定可能な指標およびモニタリング枠組みの重要性を強調した。最後に、データ、資金、ガバナンス、能力の各面におけるギャップを明らかにし、小規模なパイロット事業から着手して成果を共有・拡大・展開していくことを推奨した。また、水系が国境を越えることを踏まえ、越境的な協力の必要性を強調した。

ポルトガル水パートナーシップのジョアン・シマオ・ピレス事務局長は、EU水レジリエンス戦略の採択を歓迎し、これを前向きな進展と評価した。従来、水は気候変動対策や循環型経済など複数の政策分野に分散して扱われ、焦点が希薄になりがちであったが、本戦略によって水関連施策を一つの統合的な枠組みのもとに再編し、水を中核的かつ実行可能なテーマとして再位置づけた点を高く評価した。これにより、資金配分、投資、結束基金、研究開発の各プログラムが一貫して水の課題に向けられることになる。

その一方で、実施段階に向けてさらなる具体化が求められる3つの課題を挙げた。

- EU水産業の競争力強化:欧州の水関連企業を国内外でどのように支援・促進していくのか、その具体的方針を明らかにする必要がある。

- セクター横断的連携とネイチャークレジット:本戦略ではネイチャークレジットのロードマップ策定に触れているが、その運用方法や「水量便益」に基づく市場設計など、実施面の詳細が不明確である。特に、大手テクノロジー企業が「ウォーターポジティブ」な事業運営を目指す中で、この仕組みの具体化が重要となる。

- 水レジリエンス研究開発(R&D):R&Dアジェンダについては既存の取り組みとの差別化が明確でなく、水関連のリビングラボへの言及がない点が、今後の実施指針において強化すべき要素として指摘された。

ピレス氏は、戦略がまだ初期段階にあるものの、その方向性に期待を示し、今後の実施詳細と次のステップに強い関心を表明した。

デンマーク水フォーラム(Danish Water Forum, DWF)のイェスパー・グッドリー・ダニソー事務総長は、デンマークの水レジリエンスに関する視点を紹介した。同国は、ドイツへ流れる小河川を除き、国境を越える水系がほとんど存在しないという地理的特性を持ち、このため水問題を自国の責任として独立的に管理する必要があると述べた。

ダニソー氏はこれまでの登壇者の意見に全面的に賛同しつつ、EU水レジリエンス戦略が多岐にわたる課題に取り組む枠組みを提供していると評価した。そのうえで、新たなモニタリングシステムや技術の開発に重点を置くよりも、既存の知見、ツール、協働の枠組みを最大限に活用する「ロー・ハンギング・フルーツ(手の届く成果)」に焦点を当てることが重要だと指摘した。

デンマークでは降水量が十分にあるにもかかわらず、産業界および家庭での水需要が増加しており、EUと整合する強靱で先見的な水戦略が必要であると述べた。また、情報技術、Water Europe、欧州水協会(EWA)などの関連機関間で技術や政策を共有し、重複を避けながら実施を加速する「組織横断的連携」の推進を提案した。

デンマークとしては、迅速な協力を進め、実践的な解決策と知識交流を促進するハブとして積極的に貢献していく強い意欲を表明した。

Water Europeからの応答

ルビーニ氏は、これまでの発言内容に全面的に同意し、すでに関係者間の協力体制が構築されていることを強調した。彼は、EUにおいて水が欧州委員会の職務範囲として正式に認識され、さらにヨーロッパとして初めて「水レジリエンス戦略」が策定された意義を指摘した。今後の課題として、この戦略を具体的な行動に移すための明確な実施計画を、関係者と真のパートナーシップのもとで策定する必要があると述べた。特に、最も大きな課題の一つは資金調達であり、革新的な水経済と社会への移行を支えるためには、確実でアクセス可能な資金ルートの整備が不可欠であると強調した。

さらに、研究開発の成果を活用し、イノベーションの市場導入と普及を支援することの重要性を訴えた。彼は「ウォーター・オリエンテッド・リビングラボ(Water-Oriented Living Labs)」の価値を改めて強調し、実環境において解決策を検証・複製するために、政府・産業・学術・市民社会の「クアドラプル・ヘリックス(四重らせん)アプローチ」を適用することの意義を説明した。Water Europeでは、すでに25か所のリビングラボのネットワークを構築しており、対話や経験の共有、適応的イノベーションを促進している。資金はその中核的な推進要素であると結んだ。

パネルディスカッション

フランス水パートナーシップ(FWP)のジョフリー・ラピリュス氏(現地モデレーター)は、「連携こそが鍵であり、特に資金面での協働が重要だ」と強調した。第1に、国際協力の観点から、EU水レジリエンス戦略がどのように国・大陸間の協働を促進できるかを、根本氏とナムクン氏に意見を求めた。

根本氏:

日本を事例として、流域単位での関係者間の調整について紹介した。日本は島国であり、欧州のように複数の国が水系を共有する複雑な状況に比べると、比較的シンプルな制度を有している。日本では主要な河川ごとに「流域協議会」が設置され、河川管理者、地方自治体、その他の関係機関の代表が参加している。この協議会は、洪水対策、水循環、渇水管理など、流域全体に関わる課題について協議・調整を行う。利害の対立が生じた場合は、国が調整役を担い、合意形成と実効的な対応を確保している。

ナムクン博士:

韓国が過去30~50年にわたり水管理で成功を収めてきたことを振り返った。その一方で、依然として課題となっているのは資金面であり、水道・下水道料金が補助金で賄われており、実際の供給コストを回収できていないことを指摘した。韓国は、資金調達、ガバナンス、統合的な水レジリエンスアプローチの強化に向けて、ヨーロッパの経験から学び、今後の協力や知見共有を進めていきたいと述べた。

質疑応答・参加者との対話

資金調達とプロジェクト成熟度について

欧州投資銀行(EIB)のダフネ・ヴォス氏は、資金不足そのものよりも、プロジェクトの未成熟さや現地の能力不足が課題であると指摘した。多くのプロジェクトが持続可能性基準を満たしていない、専門人材が不足しており、デューデリジェンスや融資申請の障害となっていると述べ、このギャップをどう埋めるか質問した。

オランダ水パートナーシップ(NWP)のリック・エルメンドープ氏はこれに同意し、プロジェクトと資金は存在しているが両者がうまく結びついていないと指摘した。そのため、投資家を早期段階からプロジェクト設計に参画させ、資金調達可能なビジネスモデルを共創することが重要だと述べた。

デンマーク水フォーラム(DWF)のイェスパー・グドリー氏は、革新的プロジェクトの資金調達の難しさを指摘した。従来型の資金メカニズムは実証済みの技術を優先しがちであり、新しいアイデアへの支援が制約される可能性があると述べ、資金提供者がリスクの高いが高インパクトのプロジェクトを支援する意思があるかどうかを問うた。

ウォーター・ヨーロッパのルビーニ氏は、資金の有効活用の鍵は「協働」にあると強調した。プロジェクトのクラスタ化や連携により、重複を減らし、相乗効果を最大化し、資源利用を最適化することで、資金の効率的な活用が可能になると述べた。

新たな課題:PFASと微量汚染物質

日本サニテーション・コンソーシアムのピエール・フラマン博士は、PFASや微量汚染物質に関する新たなEU指令をどのように財政的に支えるのか、特に高コストな第四次処理を要する下水処理について質問した。

ルビーニ氏(ウォーター・ヨーロッパ)は、PFAS問題は社会全体で共有すべき課題であり、複数の関係者による協調的な取り組みと投資が必要であると述べた。汚染除去だけでなく、安全な代替物質の特定にも注力すべきだと強調した。

ポルトガル水パートナーシップ(PWP)のジョアン・ピレス氏は、下水処理場の改修には多額の費用がかかることを補足した。特に大規模または脆弱な施設では負担が大きく、化粧品や製薬業界がコストの約70%を負担し、残りを公的補助金や料金調整で賄う「拡大生産者責任スキーム」が検討されていると述べた。予備分析では、これにより水道料金は約8〜10%上昇するが、家庭や産業にとっては許容可能な範囲であると報告された。

イノベーションと適応策

オンライン参加者のウェイン・ホワイト氏が、浮体式太陽光パネルが韓国で蒸発による水損失を減少させているか質問した。ナムクン博士は、初期の研究ではある程度の蒸発抑制効果が確認されていると回答したが、現時点では主に大規模ダムでの導入が中心で、小規模貯水池での適用は限られていると述べた。

水循環の回復とインフラのレジリエンス

英国環境庁のロバート・ブラッドバーン氏は、EU水レジリエンス戦略や水枠組み指令(WFD)が将来のレジリエントな水管理の実現に十分か、それとも新たなアプローチが必要かを質問した。

NWPのリック・エルメンドープ氏は、水循環の持続的な回復には「自然に基づく解決策(NbS)」を水管理の中核に据えることが不可欠であると述べた。NbSは生態系を回復し、リスクを低減し、適応能力を高めるものであり、「あれば良いもの」から「中核的な政策要素」へと位置付けを変えるべきだと強調した。

DWFのグドリー氏は、実施には柔軟性が求められ、行動計画を定期的に見直し、状況変化に応じて適応させる必要があると述べた。さらに、ヨーロッパ全体の協働とウォーター・ヨーロッパのようなプラットフォームの役割を再確認した。

ウォーター・ヨーロッパのルビーニ氏は、グレーインフラ(従来型構造物)とグリーンインフラ(自然型設計)の統合の重要性を強調した。これにより「スポンジシティ(吸収性都市)」のような多機能かつレジリエントなシステムを構築できると述べた。既存の設計基準は気候変動の影響に対応できないため、長期的適応性を確保するための新たなモデルが必要であると指摘した。

気候変動とシステムの柔軟性

スペイン生態転換省のホセフィーナ氏は、気温上昇、蒸発量増加、頻発する洪水に対応するため、欧州がどのようにインフラを再設計すべきか質問した。

ルビーニ氏(ウォーター・ヨーロッパ)は、持続可能な水管理には人間活動と自然のバランスを再構築することが必要だと述べた。エンジニアは、水を自然生態系に還元しつつ社会的ニーズを満たすシステムを設計する必要があり、農業、観光、産業などのセクター間の競合を緩和すべきだと強調した。

ナムクン博士(KWF)は、緩和策と並行して適応策を優先することの重要性を強調し、水の取水削減や排水再利用を進める「ウォーター・ポジティブ」企業の取り組みが、持続可能性実現の実践的モデルになると述べた。

水と気候政策の統合

モデレーターのジョフリー・ラピルス氏(FWP)は、今後策定される欧州気候適応計画および関連政策枠組みの中で、水をどのように優先課題として位置づけるべきかを問いかけた。 これに対し、リック・エルメンドープ氏(NWP)は、水はすべてのセクターに統合されるべきであり、国を越えた協働的なロードマップが不可欠だと述べた。現時点でも多くのロードマップが存在するが、水と気候のアジェンダを相互に結びつけた統合的な計画づくりが求められていると指摘した。鍵となるのは、既に存在する実践から学び、効果的で再現可能な解決策を特定し、それを拡大・実装していくことであると強調した。

まとめ:各登壇者からの主要メッセージ

最後に登壇者たちは、ヨーロッパ、さらにはグローバルな水レジリエンスを推進する上で、「協働」が引き続き最も重要な基盤であることを強調した。

イェスパー・グドリー・ダニソー氏(DWF) は、セクター間の「ハンドシェイク(連携)」の重要性、地域差の理解、ギャップ分析を通じた不足要素の特定と対応の必要性を強調した。

ナムクン・ウン博士(KWF) は、水分野における人材の育成と定着の重要性を指摘し、若者が将来の専門家としてこの分野に関わるよう促す必要性を述べた。

ジョアン・シマオン・ピレス氏(PWP) は、NoWNETネットワークへの英国水協会(British Water)の正式加盟を提案するとともに、ウォーター・ヨーロッパとの連携を次のステップとして、議論を具体的な協働行動へとつなげることを提案した。

ルビーニ氏(ウォーター・ヨーロッパ) はこの招待を歓迎し、本セッションが今後のより強固な協力関係への第一歩になると述べた。

根本氏(国土交通省) は、水レジリエンス強化に向けた資金面での協働の必要性を強調し、ヨーロッパの革新的な取り組みから多くの示唆を得たと述べた。

リック・エルメンドープ氏(NWP) は、パートナーシップ、ガバナンス、ファイナンスなど、あらゆるレベルでの即時行動の必要性を訴えた。 最後に、ラピルス氏(FWP) は、NoWNETの加盟国および国際的なパートナーとの継続的な協力への強いコミットメントを改めて表明し、セッションを締めくくった。

(報告者:チーフ・マネージャー 朝山由美子)